関連記事

RELATED ARTICLES

BLOG

ブログ

2025.10.08

バナー

バナーデザインを作っても「なんだかパッとしない」「クリックされない…」と感じたことはありませんか?

実は、バナーは“見た目の美しさ”だけで成果が決まるものではなく、「どんな目的で」「誰に」「何を伝えるか」という設計力が大きく影響します。

この記事では、デザインの基礎からレイアウト・配色・フォント選び・CTA設計まで、成果を上げるための実践的なコツを具体例とともに解説します。

デザイン初心者の方も、現場で改善を重ねている方も、この記事を読めば“クリックされるバナー”を作るためのヒントがきっと見つかります。

「バナー」とは、もともと英語で「旗」や「横断幕」を意味する言葉です。

Webの世界では、主に 画像や動画などのビジュアルを使って情報を訴求し、クリックなどの行動を促すためのクリエイティブ要素 を指します。

具体的には、以下のような役割を果たします。

一見すると小さな画像ですが、Web集客やコンバージョンの入口として非常に重要な存在です。

特に「クリック率を上げる」ことを目的としたバナーデザインのコツを理解することは、広告運用やLP改善において成果を左右する大きなポイントになります。

バナーには、単なる「装飾」ではなく、明確なマーケティング上の役割があります。

ここでは主に3つの観点から整理してみましょう。

WebページやSNSの情報量は非常に多く、ユーザーは一瞬で取捨選択をしています。

その中でバナーは「視覚的に強い要素」として視線を止め、興味を引き出す役割を担います。

派手さだけでなく、伝えたい情報を“ひと目で”理解できる設計が鍵です。

バナーの最終的な目的は 行動を促すこと(CTA=Call To Action) です。

「今すぐ申し込む」「資料をダウンロード」「詳細を見る」など、次のアクションを明確に提示することで、ユーザーを自然に誘導します。

特に広告バナーでは、1クリックの違いが成果を大きく左右するため、心理的な動線設計が重要になります。

繰り返し表示されるバナーは、ブランドの印象形成にも大きく影響します。

ロゴやカラー、フォントの統一はもちろん、写真やトーンの一貫性によって「この企業らしさ」が記憶されやすくなります。

たとえクリックされなくても、視覚的な刷り込み効果が積み重なり、長期的な信頼構築につながります。

バナーは、表示形式・技術仕様によって複数のタイプがあります。

目的や掲載場所に応じて最適な形式を選ぶことが、デザインの第一歩です。

| バナーの種類 | 概要 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 静止画バナー | JPEG・PNGなどの画像形式。最も一般的。 | 軽量で表示が速く、静的サイトでも設置可能。 |

| アニメーションバナー(GIF・CSSアニメ) | 連続した動きで複数メッセージを伝えられる。 | 動きによる注目度アップ。クリック率が高い傾向。 |

| 動画・リッチメディアバナー | HTML5やMP4を活用し、音声や動きを加えた表現。 | 情報量が多く、ブランド訴求に向いている。 |

| レスポンシブバナー | デバイスや画面サイズに応じて自動調整。 | PC・スマホなどマルチ環境に対応可能。 |

たとえばSNS広告では動画バナーが効果的ですが、サイト内誘導バナーでは静止画の方が読み込み速度や安定性の面で優れます。

つまり、「どこで、何のために使うか」を明確にしてから形式を決めるのが プロのデザインのコツです。

バナーの本質と種類を理解することは、単に「デザインを作るため」ではありません。

戦略的に運用することで、次のような効果が期待できます。

バナーデザインで成果を出すためには、見た目を整える前に「何を伝えるか」「誰に伝えるか」を明確にすることが欠かせません。

この設計を曖昧にしたまま作ると、情報が散漫になったり、狙った層に届かずクリック率が伸びない原因になります。

ここでは、目的とターゲットの決め方をステップごとに説明していきます。

バナーは “何のために存在するのか” を最初に決めることが重要です。

目的が変われば、デザインの方向性や訴求内容も大きく変わります。

| 目的カテゴリ | 主な狙い | デザイン上の意識点 |

|---|---|---|

| 認知・ブランド訴求 | 印象・記憶に残す | ロゴ・ブランドカラーで統一。情報は絞ってシンプルに。 |

| 集客・クリック誘導 | サイト流入を増やす | 強いCTA・目立つボタン・数字や特典を明確に。 |

| コンバージョン促進 | 購入や申込を促す | 限定感・実績・保証などの信頼要素を盛り込む。 |

目的を明確にすると、レイアウトや配色、コピーの方向性も一貫します。

また、「クリック後にどんな行動を取ってもらいたいか」まで設計しておくと、誘導設計がスムーズになります。

(例:「詳細を見る」「資料をダウンロード」「購入ページへ」など)

目的が定まったら、「誰に届けたいか」を具体的に設定します。

年齢・性別・興味・悩み・行動特性を想定し、実際のユーザー像に落とし込むことで、訴求がぶれにくくなります。

| ターゲット例 | 表現の方向性 |

|---|---|

| 若年層(20代) | トレンド感・シンプル構成・軽いトーン |

| 主婦層 | 柔らかい色調・親しみやすい書体・生活感のある写真 |

| ビジネス層 | 落ち着いた配色・読みやすい明朝系フォント・信頼訴求 |

ターゲットが明確になると、フォント・色・構成の判断がスピーディに行えます。

最後に、目的とターゲットに基づいて「どんなメッセージを伝えるか」を構成します。

限られたスペースで効果を出すには、要素を厳選し、伝える順番を整理することが重要です。

目的→ターゲット→メッセージの順で整理すれば、訴求軸・デザイン要素・レイアウトが自然に決まり “見た目だけで終わらない成果を出すバナー デザイン” が完成します。

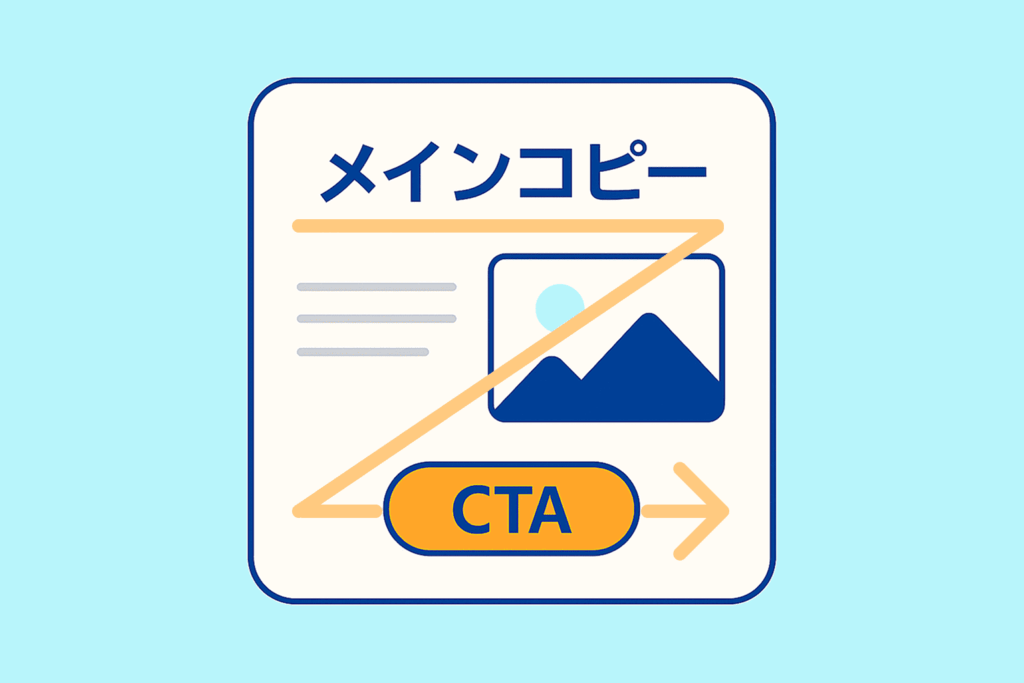

バナー デザインで成果を上げるには、配色や文字の前に「情報の見せ方=構成とレイアウト設計」を考えることが重要です。

どんなに美しいデザインでも、視線の流れが悪ければ内容は伝わりません。

ここではクリック率を左右する「情報整理と視線誘導設計のコツ」をお伝えします。

まずは、バナー内に入れる情報をすべて洗い出し、「何を最も目立たせるか」を決めます。

訴求軸を1つに絞り、メインコピー → サブコピー → 補足情報 → CTA(行動導線) の順で優先順位を整理しましょう。

要素を詰め込みすぎると視線が分散し、メッセージが弱まります。

情報量を削ぎ落とす勇気も、伝わるデザインの大切なコツです。

ユーザーの視線は、一般的に 左上→右下 へと流れます。

この動きを意識した構成が「Z字型」「F字型」レイアウトです。

どちらも、視線の終点にCTA(ボタンや行動コピー)を配置するのが基本。

目線の流れを想定して設計することで、クリックまでの導線がスムーズになります。

視線誘導をより強めるために、余白とグリッド設計を意識しましょう。

余白は“空白”ではなく、“情報を際立たせるスペース”です。

要素の距離感をそろえることで、全体の統一感が生まれ、見やすさ・信頼感が高まります。

また、文字や画像を「見えない線(グリッド)」に沿って整列させることで、

デザイン全体に秩序が生まれ、視線が自然と重要部分に集まります。

色を加える前に、モノクロ状態でレイアウトのバランスを見るのもプロの手法です。

色の派手さに惑わされず、明暗のコントラストと要素の強弱を判断できます。

この段階で情報が整理されていれば、どんな配色でも視認性を保てるバナーに仕上がります。

バナー デザインでは、色と文字の扱い方ひとつで印象やクリック率が大きく変わります。

ここでは、色・フォント・心理効果を組み合わせ、目を引くだけでなく“記憶に残るデザイン”に仕上げるためのポイントを解説します。

配色設計で重要なのは「統一感とコントラスト」のバランスです。

まずはベース・メイン・アクセントの3色構成を意識しましょう。

| 役割 | 意図 | 例 |

|---|---|---|

| ベースカラー | 全体の背景や土台色。落ち着きを与える | 白・グレー・ベージュなど |

| メインカラー | ブランドやテーマを象徴する色 | コーポレートカラー・ロゴ色 |

| アクセントカラー | 目を引かせたい部分の強調 | CTAボタン・特典・数字部分など |

過剰な色使いは視線が散る原因になります。

主張させたい要素を1点に絞り、「色数は3色以内が基本」と意識すると、どんな媒体でもバランスが取りやすくなります。

色の組み合わせで最も意識すべきは「コントラスト(明暗差)」。

背景と文字の差が小さいと、いくら美しくても読まれません。

特にスマホ閲覧では視認距離が短いため、背景:明 → 文字:濃 のように、明暗を明確にするのが基本です。

また、CTAボタンは周囲の配色から1トーン浮かせることで自然に目が向きます。

色そのものよりも「他要素との差」をつくることがクリックを促すコツです。

例:青系ベースのバナーならCTAをオレンジや赤系にする(補色で誘導効果を高める)

色には人の行動を左右する心理的影響があります。

バナー デザインにおいては「目的に合わせて心理的カラーを選ぶ」ことが効果的です。

| 色 | 感情・印象 | 使用シーン例 |

|---|---|---|

| 赤 | 行動・情熱・スピード感 | セール・期間限定・申込訴求 |

| 青 | 信頼・誠実・安定 | サービス・BtoB・採用系 |

| 黄 | 明るさ・親しみ・元気 | キャンペーン・イベント系 |

| 緑 | 安心・調和・リラックス | 健康・ナチュラル商材 |

| 黒 | 高級感・重厚・信頼性 | プレミアム・ブランド系 |

「暖色=行動促進/寒色=信頼訴求」が基本の色使いとなります。

目的とターゲットの心理に合う色を選ぶことで、デザインは“感覚的に伝わる”段階へと進化します。

フォントは情報伝達の主役であり、トーンを決定づける重要要素です。

多くの上位記事が共通して強調しているのが、「文字は飾りではなくデザインの骨格」という考え方です。

文字の大小(ジャンプ率)をつけることで、視線の流れが生まれます。

メインコピー:サブコピー=2:1 の比率が目安です。

フォント間の行間・字間も広めに取り、スマホで読んでも詰まらない設計を意識しましょう。

色と文字の関係性は、単体ではなく「リズム」で捉えるのがプロの発想です。

視線の流れを誘導するには、

こうすることで、バナー全体に動きが生まれ、読者は自然とメインコピー→ボタンへと視線を移します。

“読ませる”のではなく“見れば分かる”構成を意識しましょう。

この章では、ここまで紹介した配色やレイアウトのコツを、実際の制作にどう落とし込むか、 「バナー デザインは手順を守ることが成果の近道」という考え方のもとプロセスとチェックリストを紹介します。

これを参考にしていただくと、感覚ではなく、目的・構成・検証の流れを整理することで、誰でも再現性の高いデザインが作れます。

制作を始める前に、必ず「何を達成したいか(目的)」と「どんな数値で評価するか(KPI)」を明確にします。

クリック率(CTR)・コンバージョン率(CVR)などの成果指標を設定し、目的と整合しているかを確認しましょう。

この段階で狙いを定めておくと、後工程の判断がブレません。

最初に紙やツールでラフを描き、要素の位置と情報量を整理します。

ここで意識するポイントは「優先順位と視線の流れ」。

上位記事でも推奨されているように、

の3要素を中心にレイアウトを組むと、クリックまでの導線が明確になります。

まずはモノクロ段階で整列とバランスを確認し、情報が伝わる構造を作ってから色を加えるのがプロの手順です。

ラフが固まったら、配色・フォント・写真・CTAを反映してデザインを形にします。

重要なのは「要素の一貫性」。

配色や文字スタイルを途中で変えるとブランド印象が崩れるため、全体を通してトーンを統一しましょう。

また、フォントは2種類以内に抑え、情報の階層を明確にすると可読性が高まります。

完成後は、第三者の視点で確認するのがおすすめです。

制作者本人では見落としがちな要素(余白・誤字・整列ズレ)を発見できます。

配信直前には、以下の項目を最終確認しましょう。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 内容の一貫性 | コピーとCTAが目的と一致しているか |

| 可読性 | 小サイズでも文字が潰れていないか |

| 配色バランス | 背景と文字のコントラストが十分か |

| レイアウト | 要素が整列・均等配置されているか |

| 行動導線 | CTAが視線の終点にあるか |

| デバイス対応 | スマホ・PC両方で崩れないか |

| ブランド整合 | ロゴ・カラーがガイドラインと一致しているか |

このチェックを行うだけで、誤配信や品質低下を防ぎ、CTR向上につながります。

バナーは作って終わりではありません。

コピーや配色、CTA文言を変えたA/Bテストを定期的に行い、どの要素がクリックに寄与しているかを分析しましょう。

データをもとにPDCAを回すことで、“一度作って終わり”から“成長するバナー”へ進化させられます。

どんなにデザインが優れていても、表示速度や構造が最適化されていないと成果は出ません。近年の検索評価では、読み込み速度・モバイル対応・構造化 がCTRにも大きく影響します。

ここでは、多くの上位記事が触れている「SEOと技術的な最適化ポイント」を整理します。

バナー画像は“軽く、速く”が基本です。

形式は WebP または AVIF を推奨。

従来のJPEG/PNGに比べて画質を保ちながら容量を30〜70%削減でき、ページの読み込みを高速化できます。

また、サイズを実寸より大きく作らないことも重要です。

ブラウザが自動縮小する場合でも通信量は変わらないため、実際の表示サイズに合わせて書き出すのが最適化のコツです。

Googleは画像の内容を直接読めません。

そのため、alt属性(代替テキスト)とファイル名で内容を伝える必要があります。

alt は「何のバナーか」を簡潔に説明し、

自然な形でキーワード(例:「キャンペーン告知」など)を含めると効果的です。

ただし、キーワード詰め込みは逆効果なので注意しましょう。

デバイス幅に応じて画像を最適化するには、srcset・sizes 属性を活用します。

これにより、スマホ・タブレット・PCそれぞれに適したサイズの画像を自動的に配信できます。

また、CLS(Cumulative Layout Shift)対策として、

width・height・aspect-ratio を事前に指定しておくことが推奨されています。

これにより、画像読み込み時のレイアウトずれを防ぎ、UX(ユーザー体験)を損なわずに済みます。

すべての画像を一度に読み込む必要はありません。

ファーストビューに表示されない画像には loading=”lazy”(遅延読み込み) を設定しましょう。

これにより、初期表示を高速化し、モバイル閲覧でもスムーズに表示できます。

さらに、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)を利用すると、地域ごとの読み込み速度が向上し、

Googleの「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」改善にもつながります。

SEOでは、画像単体ではなく「画像を囲むテキスト情報」も評価対象になります。

たとえば、バナーをリンクとして配置する場合、

周辺テキストや見出しにバナーの内容(商品名・訴求テーマ)を含めると検索エンジンの理解が深まります。

また、ボタン画像を使うよりも、CSSボタン+テキスト の方がアクセシビリティの面で推奨されます。

プロのデザインを見て「良いバナー」を感覚的に学ぶのは、最も効率の良い上達法です。

ここでは、実際にデザインの参考になる人気サイトをまとめました。

| サイト名 | 特徴 | 学べるポイント |

|---|---|---|

| Pinterest(ピンタレスト) | 世界中の広告・SNSデザインが豊富 | トレンド配色・フォントの流行傾向がつかめる |

| Banner Design Gallery | 国内の実際の広告バナーをカテゴリ別に掲載 | 業種別(美容/不動産/ECなど)の訴求パターン |

| SANKOU!(サンコー) | 日本語UIで見やすく、LP・バナー・Web全般を掲載 | レイアウト構成やテキスト量の目安 |

| Canva Inspiration | Canvaユーザーが作成した実例集 | テンプレートの応用・色バランス・フォント構成 |

| MUUUUU.ORG | ハイクオリティな国内デザインを厳選 | 余白設計や世界観づくりの参考に最適 |

気に入ったデザインをスクリーンショットで保存し、

「どんな目的」「どんな配色」「フォント構成」かをメモする“デザインノート”を作るのがおすすめです。

5〜10枚比較するだけでも、自分の得意パターンや改善点が見えてきます。

ツール選びもデザイン効率を上げる重要なコツです。

操作しやすいツールを使えば、誰でも短時間で完成度の高いバナーを作成できます。

ここでは、目的別におすすめのソフトウェアをまとめました。

| ツール名 | 特徴 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| Adobe Photoshop | 業界標準。レタッチ・文字・効果すべて自由自在 | 広告代理店/デザイナー/印刷用 |

| Adobe Illustrator | ベクターデータに強く、ロゴや図形中心のデザイン向け | ブランド要素の作成・ロゴ入りバナー |

| Figma/Adobe XD | 共同編集に最適。UI/UX設計にも強い | チーム制作・複数サイズ展開の管理 |

| ツール名 | 特徴 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| Canva | ブラウザ完結。テンプレート豊富で初心者でも即戦力 | SNS・キャンペーン・社内資料など |

| Photopea | 無料でPhotoshop互換。ブラウザ上で編集可能 | 画像加工を手軽に行いたい人 |

| Crello(VistaCreate) | 動画バナーやアニメーション対応 | 動きをつけた広告やSNS用投稿に最適 |

これらのツールはドラッグ&ドロップ操作でデザインが完成するため、

デザイン未経験でも短時間で高品質なバナーを制作できます。

バナー デザインで成果を出すコツは、見た目の美しさよりも「目的・ターゲット・構成」を明確にすることです。

視線誘導を意識したレイアウト、印象を左右する配色と文字設計、

そして正確な制作フローと技術的最適化。

この流れを踏まえれば、誰でも“クリックされるバナー”を再現できます。

小さな改善でも成果は変わります。今日から自社のバナーを見直し、目的に沿ったデザインに整えていきましょう。

バナー

山本 麻貴

SEOディレクター

SEO戦略の専門家。検索意図に沿ったコンテンツ設計とサイト改善を得意とし、実践的なSEO対策で多数の上位表示実績あり。

企業の検索流入最大化を支援。

RELATED ARTICLES